导读

《人民日报》在文章《全世界只有中国把看病当成买卖》一文中曾经提到,“世界上很多东西都可以交易,唯独生命除外。在我国,医患关系已经异化为消费关系。如果把看病当成商业交易,是对生命的亵渎,也是对医生的侮辱。”

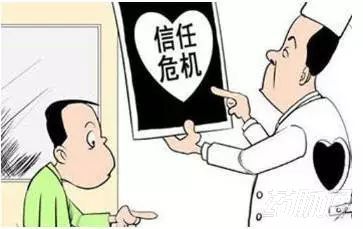

眼下医患暴力的频发,乡村医生执业的环境更加恶劣,乡村医生提心吊胆的工作,很大程度上源于医患联系的异化。

我们经常会听到某些患者说,“我交了钱的,你就必须给我治好。”“你不是医生吗?这个病你怎么就看不好呢?“

而在我们基层医院,这样的医患医患矛盾也更突出。特别是乡村医院,覆盖了全中国80%的患者,但是80%的优质资源却集中在城市。

基层医院由于受到技术能力等方面的制约,不能满足患者的需求。于是很多患者都会怨声载道“我花了那么多钱,治了那么久,一点好转都没有,这钱不是白花啦?村里的医生医术就是比不上大城市。”

这些也从侧面反映出老百姓正在把治病当做是一种消费,他们认为花钱可以买来任何商品,但是花钱能买来健康和生命吗?

听到这些话,圆圆不禁想为乡村医生们正名,并不是他们医术技不如人,而是力不从心!!

这些荒唐的想法和理念背后,又是什么样的原因导致的呢?

一方面是在一些医院,有的医生陷入了技术崇拜,盲目追求高端医疗,导致医疗费用不断飙升。而虚高的医疗费用就更容易使患者把本来的医患关系,更多和金钱挂钩,和消费买卖挂钩。 另一方面,随着现代医疗技术的进步,人们对于医学的期望值过高,已经超越了信任,而把它当做神。 病人在疾病面前往往是脆弱的,而此时医生就是万能的,他们把医生当成最后一根稻草,相信只要肯花钱我就一定能治好病。

美国医生特鲁多的墓碑上有一句名言:“有时是治愈,常常是安慰,总是去帮助”。医生最大的价值不是去治愈疾病,而是去安慰和帮助病人。

只有让医学走出商业交易和技术崇拜的误区,医患关系才能回归本位。医生才能得到应有的尊重。

在如今的治疗环境中,如果不确定乡村医生的身份,提高社会地位,那么医患双方之间正在失去信任。

而这样的结果是什么呢?患者把更多的负面情绪发泄到医生身上,甚至大打出手,而医生自然就会把心包裹起来,变得冷漠而世故,宁可承认自己无能,放弃最优治疗方案,也不愿冒一点风险。

因为只有这样,才能避免“躺枪”。再加上乡村医生没有编制,乡镇卫生院在一定程度上给不了他们保障,一旦出现事故,结果往往是乡村医生自己为事故买单,在这场博弈中,最大的输家肯定是乡村医生。

央视记者白岩松曾说,“当全社会形成了对医院、医生的一种逆反,甚至站在对立面的时候,最终的受害者其实不是医生,而是潜在的每一个有可能的未来的患者。”

只有改变乡村医生的身份,社会给予乡村医生更多的尊重,才能让乡村医生能够体面和有尊严的去工作。这样基层的患者才能真正的相信乡村医生,才会更愿意留在基层看病。

当然此刻需要的还是对乡村医生待遇的提高,现阶段乡村医生青黄不接,人才流失严重,这一列的社会反映导致了这个局面的产生。社会需要给乡村医生一个合理的解释,给一个尊重!

乡村医生他们不会扮演治好就是天使,治不好就是魔鬼的角色。而是本着真正的医者仁心,在病人的生死关头能够迎难而上,去救治每一个病人。

医者仁心,那么乡村医生的心谁来医治?